Finanzielle Sicherheit im Bau: Rückstellungen richtig planen und buchen

Rückstellungen im Baugewerbe entscheiden oft darüber, ob ein Betrieb finanziell auf sicheren Beinen steht. Besonders im Handwerk tauchen unvorhergesehene Mängel wie Instandhaltungsrückstellungen oder Nachforderungen erst Monate nach Projektabschluss auf. Ein typisches Beispiel: Ein Bauunternehmen muss ein Jahr nach Fertigstellung eines Wohnblocks eine teure Abdichtung nachbessern. Ohne ausreichend Rückstellungen wären diese Kosten existenzbedrohend. Doch viele Betriebe tun sich schwer, Rückstellungen korrekt zu berechnen oder angemessen abzuzinsen. Wer im Bau langfristig erfolgreich sein will, muss das Thema Rückstellungen Bau, Rückstellungen Handwerk und deren korrekte Behandlung fest im Griff haben. Darum geht es auch in diesem Blogartikel.

Was sind Rückstellungen für das Baugewerbe - einfach erklärt

Rückstellungen im Baugewerbe sind für jedes Handwerksunternehmen von grosser Bedeutung. Denn wer baut, trägt Verantwortung: für die Qualität, für termingerechte Fertigstellung und für alles, was auch nach Projektabschluss noch an Verpflichtungen entstehen kann. Rückstellungen helfen dabei, diese finanziellen Risiken realistisch einzuschätzen und in der Buchhaltung korrekt zu erfassen.

Rückstellungen nach OR, kurz und verständlich

Gemäss Obligationsrecht (OR Art. 960e Abs. 2) sind Rückstellungen verbindlich erwartete künftige Ausgaben, deren Höhe oder Fälligkeit zwar noch ungewiss ist, deren Eintritt aber wahrscheinlich. Sie gehören zum Fremdkapital und müssen in der Bilanz berücksichtigt werden.

Typische Rückstellungen im Bau sind:

- Nachbesserungen wegen Mängeln

- Rückbauverpflichtungen

- Vertragsstrafen bei Projektverzögerung

- Instandhaltungsrückstellungen bei langfristigen Werken

Auch nach IFRS (International Financial Reporting Standards) gelten ähnliche Regeln, allerdings oft strenger und detaillierter, insbesondere was die Abzinsung betrifft (heisst: künftige Rückstellungen müssen auf den heutigen Wert berechnet werden).

Rückstellungen, Rücklagen, Abgrenzungen: was ist der Unterschied?

Viele verwechseln diese Begriffe, gerade im Handwerk. Eine kurze Übersicht:

- Rückstellungen: Wahrscheinliche Verbindlichkeiten (unsicher in Höhe oder Zeitpunkt)

- Rücklagen: Eigenkapitalreserven, freiwillig gebildet – z. B. als Sicherheitspolster

- Abgrenzungen: Aufwand/Ertrag, der wirtschaftlich ins laufende Jahr gehört, aber später bezahlt oder eingenommen wird (z. B. Löhne, die im Januar gezahlt werden, aber zum Dezember gehören)

Wann müssen Bauunternehmen Rückstellungen bilden?

Rückstellungen im Baugewerbe sind ein finanzieller Schutzschirm gegen unvorhersehbare Risiken. Doch wann genau müssen Bauunternehmen solche Rückstellungen bilden?

Gesetzliche Grundlage: Was sagt das Obligationenrecht?

Gemäß Art. 960e OR sind Rückstellungen zu bilden, wenn:

- eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht (z. B. Mängelbehebung),

- deren Eintritt oder Höhe ungewiss, aber wahrscheinlich ist,

- und aus einem vergangenen Ereignis resultiert.

Das betrifft insbesondere Rückstellungen im Handwerk und Bau, wo Projekte oft über Jahre laufen und Risiken lange nach Projektabschluss auftreten können.

Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen im Bau erfordert drei zentrale Kriterien:

- Ungewissheit: Zeitpunkt und Höhe sind nicht exakt bekannt.

- Aussenverpflichtung: Es besteht eine Verpflichtung gegenüber Dritten (nicht intern).

- Wahrscheinlichkeit: Der Eintritt des Ereignisses ist mehr als nur möglich.

Diese Voraussetzungen treffen im Baugewerbe regelmässig zu, sowohl bei Bauunternehmen als auch bei Generalunternehmern und Subunternehmen.

Typische Auslöser für Rückstellungen im Bauwesen

Im Alltag des Bau- und Handwerkssektors gibt es viele Situationen, die Rückstellungen notwendig machen:

- Gewährleistungsfristen: Mängel treten oft erst nach Bauabschluss auf. Bauunternehmen müssen Rückstellungen für mögliche Nachbesserungen während der gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistungsfrist bilden.

- Drohende Verluste aus Aufträgen: Wenn bereits absehbar ist, dass ein Projekt mit Verlust abgeschlossen wird, ist eine Rückstellung zwingend – etwa bei steigenden Materialkosten oder Planungsfehlern.

- Rückbaupflichten: Temporäre Bauten oder Anlagen können spätere Rückbaukosten verursachen. Auch dafür sind Rückstellungen erforderlich – häufig als Instandhaltungsrückstellung.

- Prozessrisiken: Klagen wegen Baumängeln oder Streitigkeiten mit Auftraggebern oder Subunternehmern führen häufig zu ungewissen finanziellen Risiken, für die Rückstellungen gebildet werden müssen.

- Umweltrisiken (Altlasten): Altlasten auf Baugrundstücken oder Umweltschäden können künftige Sanierungskosten verursachen, die in der Bilanz vorweggenommen werden müssen.

Besonderheiten für Generalunternehmen und Subunternehmer

Generalunternehmen tragen oft ein grösseres Projektrisiko, da sie die volle Verantwortung gegenüber dem Bauherrn übernehmen. Sie müssen daher umfassender Rückstellungen berechnen, beispielsweise für Verzugsstrafen oder Koordinationsfehler mit Subunternehmern. Subunternehmer hingegen haften häufig für eigene Gewerke, etwa bei Mängeln oder Verspätungen. Auch sie müssen im Rahmen ihrer Risiken angemessene Rückstellungen ausweisen.

Rückstellungen sicher berechnen: Baupraxis & Tipps

Rückstellungen im Baugewerbe sind unerlässlich, um finanzielle Risiken wie Gewährleistungsmängel oder Nachträge abzusichern. Nur, wie kalkuliert man sie richtig? In der Praxis werden Rückstellungen entweder pauschal (z. B. 1–3 % des Projektvolumens für Gewährleistungen) oder auf Basis konkreter Risikoeinschätzungen gebildet. Je komplexer das Bauvorhaben, desto genauer sollte die Einzelfallprognose sein.

Abzinsungspflicht beachten

- Keine Abzinsung, wenn das Risiko innert 12 Monaten eintritt.

- Abzinsung nötig, bei langfristigen Rückstellungen (z. B. mehrjährige Gewährleistung).

Dokumentation ist Pflicht

Für eine saubere Betriebsprüfung braucht es:

- Begründung & Berechnung der Rückstellung

- Nachvollziehbare Unterlagen (Mängellisten, Gutachten etc.)

- Klarer Ausweis in der Buchhaltung

Tipp: Rückstellungen im Baugewerbe lieber zu gut als zu knapp kalkulieren. SORBA unterstützt Sie dabei mit den richtigen Tools.

Rückstellungen korrekt buchen: so funktioniert's

Im Baugewerbe sind Rückstellungen wichtig. Egal, ob für Gewährleistungen, Rückbaupflichten oder Prozessrisiken. Wer Rückstellungen richtig erfasst und wieder auflöst, sorgt für mehr Transparenz in der Buchhaltung und vermeidet böse Überraschungen beim Jahresabschluss. So geht’s ganz praktisch:

Rückstellungen im Schweizer Kontenrahmen (KMU / KMU-light) buchen

In der Buchhaltung für KMU werden Rückstellungen meistens auf speziellen Konten gebucht, die zur Kontenklasse 24 „Rückstellungen“ gehören.

So buchen Sie eine Rückstellung:

Wenn Sie erwarten, dass später Kosten auf Sie zukommen (z. B. für Reparaturen oder Rückbau), buchen Sie heute schon diese zukünftigen Kosten als Rückstellung.

- Sie verbuchen den Betrag als Aufwand (eine Art vorgemerkte Ausgabe).

- Gleichzeitig legen Sie den Betrag auf einem Rückstellungskonto „zur Seite“.

Einfaches Beispiel für den Buchungssatz:

Aufwandkonto (z. B. 6810) an 24xx Rückstellungen

Konkretes Beispiel:

6810 „Ausserordentlicher Aufwand“ an 2430 „Rückstellungen für Gewährleistungen“

So lösen Sie eine Rückstellung wieder auf:

Wenn der erwartete Aufwand tatsächlich anfällt, verwenden Sie die Rückstellung zur Zahlung und buchen sie entsprechend ab. Falls die Rückstellung nicht mehr benötigt wird, lösen Sie sie auf und verbuchen den Betrag als Ertrag.

Beispiele:

- Wenn die Rückstellung gebraucht wird: 2430 „Rückstellungen für Gewährleistungen“ an 4400 „Bank“ (Das Geld wird ausgegeben.)

- Wenn die Rückstellung nicht gebraucht wird: 2430 „Rückstellungen für Gewährleistungen“ an 6820 „Ausserordentliche Erträge“ (Das Geld wird als Ertrag verbucht, weil es nicht ausgegeben werden musste.)

Tipp: Mit der richtigen Vorgehensweise und passender Buchhaltungssoftware wie SORBA behalten Sie Ihre Rückstellungen im Baugewerbe immer im Griff: einfach, klar und korrekt.

Wichtige Kontenbeispiele für das Baugewerbe:

|

Konto-Nr. (Beispiel) |

Rückstellung für… |

Typischer Fall im Baugewerbe |

|

2430 |

Gewährleistungen |

Mängelrügen während der 5-jährigen Garantiezeit |

|

2431 |

Rückbauverpflichtungen |

Temporäre Installationen müssen nach Bauende entfernt werden |

|

2432 |

Prozessrisiken |

Laufende Rechtsstreitigkeiten mit Subunternehmern |

|

2433 |

Umweltrisiken / Altlasten |

Altlastensanierungen auf dem Baugrundstück |

Wann Rückstellungen gebucht werden, und wann nicht mehr

Die Bildung einer Rückstellung ist dann Pflicht, wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind:

- Wahrscheinlichkeit: Es besteht eine realistische Erwartung, dass ein Aufwand entsteht.

- Verursachung: Die Ursache liegt im aktuellen oder vergangenen Geschäftsjahr.

- Schätzbarkeit: Die Höhe kann zuverlässig geschätzt werden.

Tipp: Rückstellungen dürfen nicht willkürlich gebildet oder zum „Glätten“ von Ergebnissen verwendet werden. Das widerspricht dem Vorsichtsprinzip.

Die Auflösung erfolgt, sobald:

- der erwartete Aufwand eintritt (z. B. durch Zahlung), oder

- sich zeigt, dass der Aufwand nicht mehr notwendig ist.

Rückstellungen smart in der Buchhaltungssoftware abbilden

Moderne Buchhaltungssoftware wie SORBA bietet unter anderem mit dem Activity Funktionen zur:

- automatisierten Überwachung von Rückstellungen

- Auflistung offener Rückstellungen im Anhang

- Integration in den Jahresabschlussprozess

- Erinnerungsfunktion zur Überprüfung der Rückstellungsgründe

Praxis-Tipp: Nutzen Sie Buchhaltungsregeln oder Vorlagen in der Software, um häufige Rückstellungstypen im Baugewerbe korrekt und konsistent zu erfassen, z. B. über eine Vorlage „Rückstellung Gewährleistung Neubau 5 Jahre“.

Wer die Rückstellungen im Baugewerbe mit dem richtigen Timing und den passenden Buchungssätzen im Griff hat, stärkt das Vertrauen von Investoren, Banken und Steuerbehörden, und vermeidet böse Überraschungen beim Jahresabschluss.

Buchhalter am Schreibtisch arbeitet mit Bausoftware an Rückstellungen

Praxisbeispiele aus dem Baugewerbe

Rückstellungen sind ein unverzichtbares Instrument, um finanzielle Risiken realistisch abzubilden und das Unternehmen nachhaltig abzusichern. Aber wie sieht das konkret in der Praxis aus? Hier drei realistische Beispiele, die verdeutlichen, wie Rückstellungen im Schweizer Baugewerbe eingesetzt werden.

Beispiel 1: Rückstellung für Gewährleistung

Nach der Bauabgabe beginnt eine Phase, in der das Bauunternehmen für mögliche Mängel haftet, in der Schweiz häufig bis zu 5 Jahre. Um nicht unangenehm überrascht zu werden, wird eine Rückstellung gebildet, die die geschätzten Kosten für spätere Nachbesserungen abdeckt. Diese Rückstellung sorgt dafür, dass die finanziellen Mittel bereitstehen, ohne dass der Gewinn kurzfristig belastet wird.

Beispiel 2: Rückstellung wegen drohender Prozesskosten mit Bauherr

Manchmal kommen Bauprojekte nicht ohne Konflikte aus. Wenn ein Streit mit dem Bauherrn über ausgeführte Leistungen oder Mängel droht, muss frühzeitig eine Rückstellung für die zu erwartenden Prozesskosten gebildet werden. So ist das Unternehmen auf den Ernstfall vorbereitet und bewahrt die finanzielle Stabilität.

Beispiel 3: Rückstellung für Rückbauauflage bei befristetem Bauprojekt

Bei temporären Bauprojekten, wie etwa einer provisorischen Eventhalle, kann es behördliche Auflagen geben, die einen Rückbau vorschreiben. Um die Kosten für den späteren Rückbau nicht überraschend zu belasten, wird eine Rückstellung gebildet, die die geschätzten Aufwendungen realistisch abdeckt. So bleibt das Bauunternehmen jederzeit liquide und handlungsfähig.

Diese Beispiele zeigen: Rückstellungen im Baugewerbe helfen, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und professionell zu managen. Gerade in der dynamischen Schweizer Baubranche helfen sie, Unsicherheiten abzufedern und den Geschäftserfolg langfristig zu sichern.

Häufige Fehler & wie Sie sie vermeiden

Rückstellungen sind ein sensibles Thema, zu oft werden sie übersehen, falsch gebucht oder unzureichend dokumentiert. Das kann die Buchhaltung durcheinanderbringen und zu Konflikten mit der Revision oder der Steuerbehörde führen. Damit Ihnen das nicht passiert, zeigen wir Ihnen die vier häufigsten Stolperfallen und wie Sie sie geschickt umgehen.

Keine Rückstellung trotz klarer Risikolage

Ein Mangel, ein schwebender Rechtsstreit oder ausstehende Garantiearbeiten? Wer hier keine Rückstellung bildet, riskiert eine unzutreffende Darstellung der finanziellen Lage. Gerade im Baugewerbe, wo Risiken häufig projektspezifisch auftreten, sind Rückstellungen im Baugewerbe essenziell. Prüfen Sie regelmässig, ob solche Eventualverpflichtungen bestehen, und handeln Sie frühzeitig.

Tipp: Etablieren Sie ein internes Risikoreview vor jedem Jahresabschluss.

Verwechslung von Rückstellung und Abgrenzung

Klassiker in der Praxis: Eine noch nicht erhaltene Rechnung wird abgegrenzt, obwohl es sich eigentlich um eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen handelt. Der Unterschied ist entscheidend: Abgrenzungen betreffen sichere Rückstellungen, unsichere Ereignisse. Diese Unterscheidung ist vor allem im Baugewerbe relevant, etwa bei strittigen Regiearbeiten.

Tipp: Schulungen für Buchhaltung und Projektleitung schaffen Klarheit.

Fehlende Begründung oder Dokumentation

Rückstellungen ohne fundierte Grundlage wirken in der Bilanz wie ein rotes Tuch. Prüfer erwarten eine klare Dokumentation: Warum wurde die Rückstellung gebildet? Wie wurde sie berechnet? Welche Unterlagen belegen das Risiko? Im Baugewerbe kann es sich z. B. um Mängelprotokolle, Verträge oder Korrespondenzen mit Subunternehmern handeln.

Tipp: Dokumentieren Sie Rückstellungen direkt im Projektverlauf – nicht erst zum Jahresende.

Falsche oder verspätete Auflösung

Rückstellungen sind keine Dauerparker in der Bilanz. Spätestens wenn der Grund entfällt oder der Betrag genau beziffert werden kann, müssen sie aufgelöst werden. Wer das verpasst, verzerrt das Ergebnis. Besonders häufig geschieht das bei alten Garantieverpflichtungen oder nicht weiterverfolgten Rechtsstreitigkeiten im Baugewerbe.

Tipp: Überprüfen Sie Rückstellungen mindestens jährlich im Rahmen der Projektbuchhaltung.

Mit einem sauberen Rückstellungsmanagement sichern Sie die Qualität Ihrer Bilanz und das Vertrauen von Investoren, Prüfern und Ihren Kunden. Und gerade im Baugewerbe gilt: Wer Risiken transparent abbildet, gewinnt Planungssicherheit.

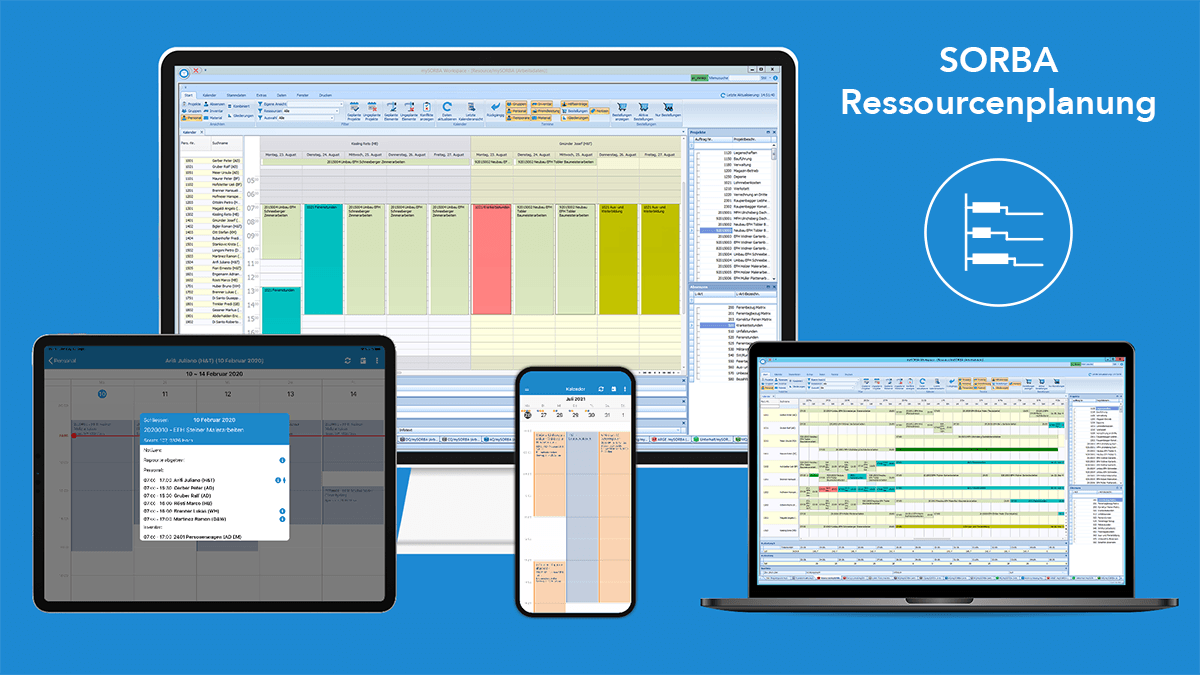

Fazit: Rückstellungen im Griff mit der richtigen Bausoftware

Im Baugewerbe stehen Rückstellungen für vorausschauendes Controlling und nachhaltigen Geschäftserfolg. Wer hier keine Transparenz schafft, riskiert böse Überraschungen am Jahresende. Mit einer integrierten Gesamtlösung wie der von SORBA behalten Bauunternehmen nicht nur ihre Buchhaltung im Blick, sondern steuern auch ihr Ressourcen-Management effizient und gesetzeskonform. Vertrauen Sie auf die Softwarelösungen von SORBA, denn wer Rückstellungen richtig plant, baut auch finanziell auf festem Fundament.

Wann erstellt man Rückstellungen im Baugewerbe?

Rückstellungen im Baugewerbe werden in der Schweiz typischerweise zum Jahresabschluss gebildet, wenn Aussenverpflichtungen wie drohende Verluste, Gewährleistungsansprüche, Rückbaukosten oder Prozessrisiken aus einem Bauprojekt absehbar sind. Sie dienen der bilanziellen Vorsorge für zukünftige Ausgaben wie Instandhaltungsrückstellungen, Mängelansprüche oder Rückstellungen für die Baustellenräumung und beeinflussen das Controlling sowie das bilanzielle Ergebnis eines Bauunternehmens.

Was bedeuten Rückstellungen im Bau?

Rückstellungen im Baugewerbe sind bilanzielle Verpflichtungen, die Bauunternehmen für künftige, ungewisse Ausgaben wie Instandhaltung, Gewährleistungsfristen oder Baumängel bilden, etwa durch Pauschalbewertung oder konkrete Rückstellungsarten. Ihre korrekte Rückstellungsbildung und -berechnung ist entscheidend für das bilanziell richtige Ergebnis und unterliegt in der Schweiz Prüfungsnachweisen und Aufbewahrungspflichten.

Welche Rückstellungen sind Pflicht?

In der Schweiz sind im Baugewerbe insbesondere Rückstellungen für Gewährleistungsfristen, ausstehende Instandhaltungsarbeiten und drohende Verluste aus laufenden Projekten verpflichtend, um ein korrektes bilanzielles Ergebnis sicherzustellen. Diese Rückstellungen müssen nachvollziehbar berechnet, gegebenenfalls abgezinst und mit einem entsprechenden Prüfungsnachweis dokumentiert werden.

Welche Beispiele gibt es für Rückstellungen im Baugewerbe?

Beispiele für Rückstellungen im Baugewerbe in der Schweiz sind Gewährleistungsrückstellungen für Mängel während der Gewährleistungsfrist, Instandhaltungsrückstellungen für geplante Sanierungen sowie Rückstellungen für ausstehende Rechtsstreitigkeiten oder Nachforderungen. Bauunternehmen und Handwerksbetriebe müssen diese Rückstellungen korrekt berechnen, unter anderem unter Berücksichtigung der Abzinsung und der steuerlich zulässigen Rücklagenbildung.

Inhalt

Weitere interessante Beiträge

Häufige Fehler in der Buchhaltung von Bauunternehmen erkennen und umgehen

Komplexe Bauprojekte, wechselnde Handwerkerrechnungen und aufwendige Lohnabrechnungen führen in der Baubranche immer wieder zu typischen Buchhaltungsfehlern. Gerade für Bau-KMUs ist die Buchhaltung eine Herausforderung: Zu viele Belege, zu wenig …

Schlüssel zum Erfolg: Wie Sie im Bau mit doppelter Buchhaltung effizienter wirtschaften

Transparente Darstellung der Unternehmensfinanzen Die Buchhaltung ist ein wesentlicher Bestandteil der kaufmännischen Tätigkeit. Auch im Bau dient sie der systematischen Erfassung und Überwachung der finanziellen Transaktionen eines jeden …

4 Vorteile einer strukturierten Ressourcenplanung

Eine Herausforderung jedes Unternehmens ist die effiziente Zuteilung der vorhandenen Ressourcen auf die anstehenden Projekte. Leerzeiten und Doppelbelegungen sind belastend und verschwenden wertvolle Zeit. Doch wie behält man den Überblick, welcher …